OBERBERGISCHER KREIS

„ASHCON“: Innovation mit oberbergischer Note

Oberberg – Die TH Köln entwickelt unter anderem in Kooperation mit dem Bergischen Abfallverband ein Verfahren, um Müllverbrennungsasche für die Betonherstellung nutzbar zu machen – Forschungsteam ist auf :metabolon in Lindlar tätig.

Durch die Verbrennung von gemischten Siedlungsabfällen, also haushaltsüblichem Müll, fallen in Deutschland jährlich etwa 5,7 Millionen Tonnen Müllverbrennungsaschen (MV-Aschen) an. Da diese Rückstände bisher nicht hochwertig weiterverarbeitet werden können, verbleiben sie größtenteils ungenutzt auf Deponien. Die TH Köln arbeitet im Rahmen des Projekts „ASHCON“ an einem Verfahren, um MV-Asche für die Betonherstellung nutzbar zu machen. Untersuchungen mit ersten Rezepturen und Probekörpern belegen die grundsätzliche Machbarkeit.

„Müllverbrennungsasche besteht neben metallischen und organischen Anteilen aus mineralischen Stoffen. Letztere haben das Potenzial, um natürliche Ressourcen wie Kies oder Sand bei der Betonherstellung zu ersetzen“, sagt Prof. Dr. Björn Siebert vom Labor für Bau- und Werkstoffprüfung der Technischen Hochschule. Ziel ist es, die MV-Aschen als alternative Ausgangsstoffe für die Herstellung von Transportbeton – das ist Beton, der in frischem Zustand angeliefert wird – und Betonwerkstein, zum Beispiel Pflastersteine, verwenden zu können.

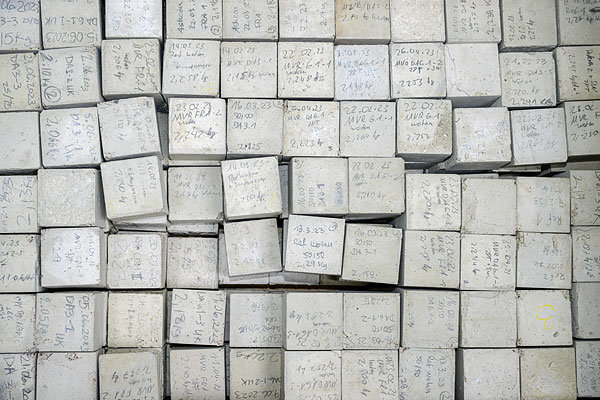

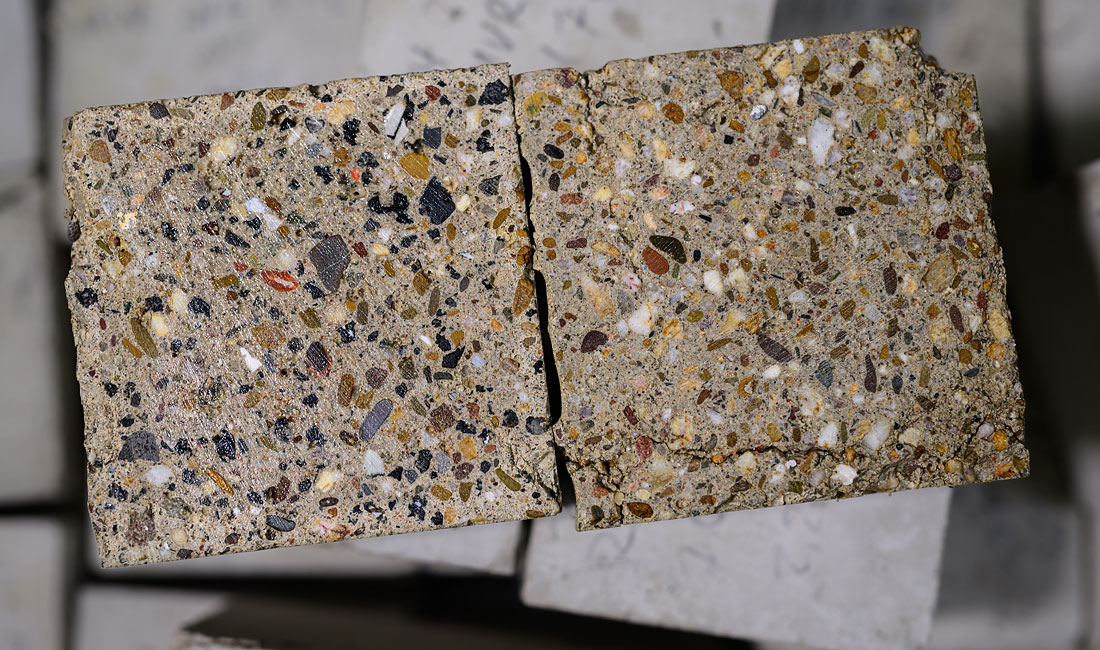

Dazu haben die TH, der Bergische Abfallwirtschaftsverband (BAV) und die AVEA mehrere Proben von MV-Aschen unterschiedlichen Alters am Standort der Leppe-Deponie in Lindlar entnommen. Dort betreibt die Hochschule gemeinsam mit dem BAV das :metabolon Institute, ein Lehr- und Forschungszentrum. Das Projektteam stellte mittels neuer Trenn- und Sortierverfahren mineralische Gesteinskörnung her und teilte diese in Gruppen gleicher Körnung ein. „Von einer Probe MV-Asche lassen sich bis zu 60 Prozent als so genannte 2/8-Korngruppe mit überwiegend mineralischer Zusammensetzung gewinnen. Das ist eine Körnung, die für die Betonherstellung in großen Mengen benötigt wird. Der größte Anteil dieser Korngruppe war in frischer MV-Asche zu finden“, erklärt Siebert.

Nach der Aufbereitung haben die Wissenschaftler verschiedene Rezepturen hergestellt. „Wir haben Zusammensetzungen mit Blick auf Faktoren wie Verarbeitbarkeit und Druckfestigkeit variiert und die Rezeptur sukzessive angepasst“, erklärt Siebert. So entstand eine Mischung, bei der im Vergleich zu herkömmlichen Standardrezepturen etwa die Hälfte des darin enthaltenen Kieses durch aufbereitete MV-Asche ersetzt wird. „Durch den Austausch haben sich gegenüber Standardrezepturen weder die Frisch- noch die Festbetoneigenschaften signifikant verändert, wie wir in Untersuchungen an Betonmischungen und daraus hergestellten Probekörpern ermittelt haben. Das bedeutet, dass sich aufbereitete MV-Aschen grundsätzlich als Ausgangsstoff für die Betonherstellung eignen“, sagt Siebert.

[Es wurden Probekörper aus Beton hergestellt, bei denen im Vergleich zu Standardrezepturen etwa die Hälfte des darin enthaltenen Kieses durch aufbereitete MV-Asche ersetzt wird.]

In weiteren Arbeitsschritten wird an Möglichkeiten einer großtechnischen Umsetzung der Betonproduktion mit MV-Asche arbeiten und die Einhaltung von Umweltanforderungen überprüfen. „Wir haben bereits festgestellt, dass einzelne Schwermetallgehalte, zum Beispiel für Kupfer, problematisch werden können. Hier werden wir weitere Untersuchungen durchführen: Wie viele der im Beton gebundenen Metalle werden überhaupt freigesetzt? Welche Anwendungen, zum Beispiel in der Industrie, wären trotzdem umsetzbar? Und müssen wir mit Blick auf die globale Ressourcenknappheit und überlasteten Deponien über die Bewertung der Umweltverträglichkeit diskutieren, um Reststoffe wie MV-Asche als Rohstoffe zirkulär nutzbar zu machen? Mit diesen und weiteren Fragen werden wir uns bis zum Projektende befassen“, erläutert Siebert.

Das Vorhaben wird im Rahmen des Förderprogramms „Ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft – Bauen und Mineralische Stoffkreisläufe“ (ReMin) vom Bundesministerium für Bildung und Forschung bis Ende 2024 mit etwa einer Million Euro gefördert.

ARTIKEL TEILEN